在實務上,不少團隊在撰寫 User Story 或討論需求驗收時,常會混淆「Acceptance Criteria」和「Acceptance Test」的概念。有些人認為只要列好驗收條件就算測試,有些則希望一開始就寫出完整的驗證腳本。

這樣的誤解常導致兩種情況:

本篇將透過定義說明、實際範例、方法論關聯與實施建議,幫助你和團隊釐清這兩者的不同角色,並知道如何在各種流程中妥善運用,讓需求更清楚、交付更穩定。

Acceptance Criteria 是什麼?

Acceptance Criteria(驗收準則)是用來說明「這個需求何時可以被接受為完成」的一組條件。它是針對功能結果的高層描述,不包含技術實作細節。

主要目的是讓開發團隊、PO、業務、測試等利害關係人,對需求怎樣就做完有一致理解。

通常以條列形式描述,也可使用 Gherkin 語法。例如:

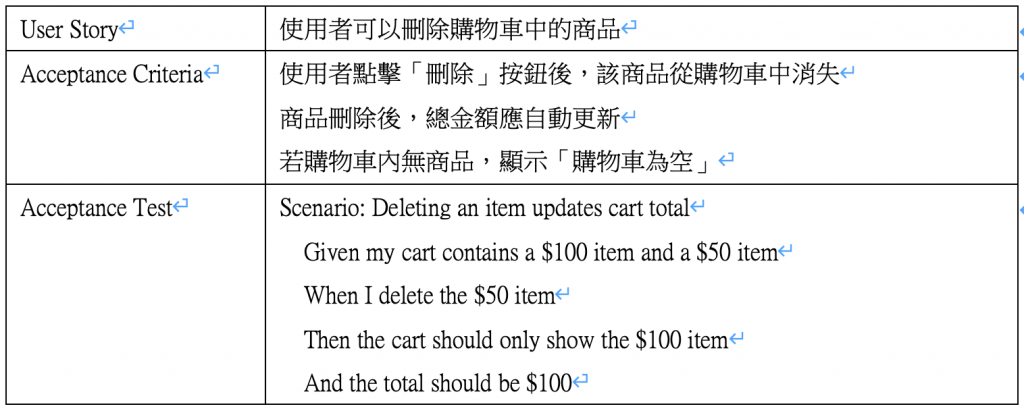

購物車功能

Acceptance Test 是什麼?

Acceptance Test(驗收測試) 是根據驗收準則,具體執行步驟與預期結果的測試流程。它是可以手動執行或自動化的測試,用來驗證系統是否符合接受條件。可由 QA 或開發人員撰寫,也可透過工具自動化執行。

通常使用 Gherkin 語法,包含 Given-When-Then 的結構。例如:

Scenario: Remove item from cart

Given I have 2 items in my cart

When I remove one item

Then I should see only 1 item in my cart

And the total amount should update accordingly

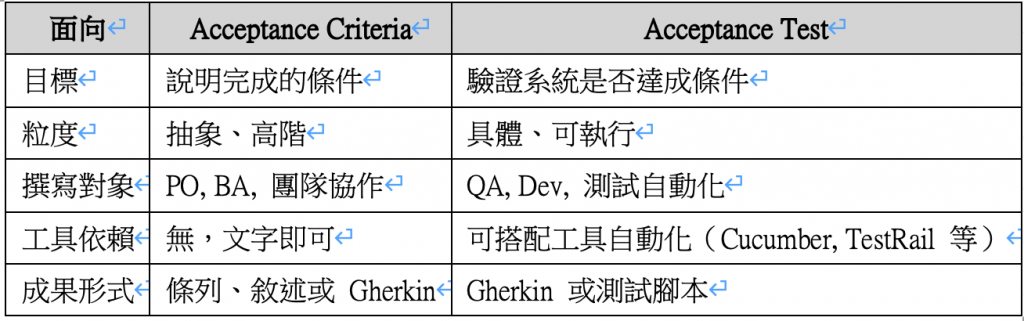

(1) 比較說明

(2) 例子對照(同一功能)

Acceptance Criteria 和 Acceptance Test 如何搭配使用

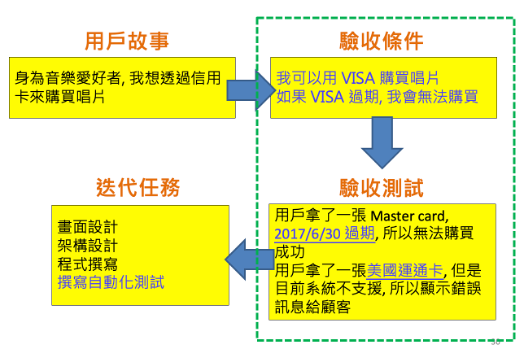

圖 8-1 AC 和 AT 如何搭配使用

在實務上,推動 BDD或SBE時,我們通常會採用一種「三層轉換流程」,讓團隊在釐清需求、定義完成標準、到撰寫測試的過程中,能夠逐步建立共識。這三層分別是:

(1) 使用者故事(User Story)

這是從使用者角度出發,描述一個希望達成的目標或需求。例如:「身為常旅客,我希望能夠儲存我的信用卡資料來加快購票流程。」

(2) 驗收條件(Acceptance Criteria)

這一層列出什麼情況下,我們可以說這個需求已經「完成」了。這些條件通常是以商務語言撰寫,不涉及太多技術細節,例如:

(3) 驗收測試(Acceptance Test)

在第三層,團隊會將驗收條件進一步轉換成可以執行、可以驗證的具體測試案例。這些案例會包含實際情境與操作,並用明確輸入與預期結果來驗證條件是否成立,例如:

雖然很多團隊會說:「那我們一開始就寫 Gherkin不就好了?」但以下是為什麼在實務中不建議在初期直接跳到測試層:

(1) 團隊語言還沒對齊

Gherkin 語法雖然清晰,但對非技術人員如 PO、業務來說仍不自然,會讓需求討論變成語法辯論,而非重點聚焦在業務價值上。

(2) 需求還在探索期

初期的討論重點應該是「你要什麼」,而不是「怎麼驗證」。驗收條件能幫助大家先共識完成標準,再來討論驗證方式。

(3) 容易誤解「測試就是需求」

若直接從測試開始寫,可能會讓人誤以為「測試驗過就好了」,而忽略測試本身是為了服務需求探索的工具,而非目的本身。

這樣的三層設計,讓需求(為何要做)、完成標準(做到什麼程度才算完成)、以及驗證方法(怎麼確定完成)都能有系統地展開討論。這不僅能幫助開發與測試對齊,更能讓非技術人員參與設計過程,提高需求品質與交付信心。

案例故事:導入「信用卡儲存功能」的三層轉換實踐

讓我們用一個案例,展示貫通三層流程的狀況:

(1) 背景與挑戰

某電商購票平台近期收到大量客服反應:

「每次購票都要重填信用卡資訊,對於常旅客來說非常不便,特別是在手機上操作時容易輸入錯誤。」

PM 收到這些訊息後,提出了一個新功能:「讓使用者可以儲存信用卡資訊,方便下次直接使用。」聽起來簡單,實際上卻充滿風險與限制:

團隊面臨的核心挑戰是:「我們要怎麼確保這個功能被開發出來時,每個人理解的一致、驗證方式一致、交付結果一致?」

(2) 導入策略:使用三層轉換流程(User Story → AC → AT)

團隊決定採用 BDD/SBE 的「三層需求轉換流程」,一步步推進:

A. 使用者故事(User Story)

在 PM 的帶領下,團隊進行了一場 需求澄清工作坊。PM 並沒有馬上展示解法,而是先問了一個問題:

「你們認為,為什麼使用者會想儲存信用卡?」

大家開始討論:

最後凝聚出這樣的使用者故事:

作為一名常旅客,我希望可以儲存我的信用卡資訊,這樣下次購票就能快速付款,不必重填。

這一段讓團隊理解了「為什麼要做」,而不只是「要做什麼」。

B. 驗收條件(Acceptance Criteria)

緊接著,團隊共同討論出「什麼情況下這個功能才算完成」。這裡出現了大量具體情境與條件:

為了讓條件更具體,PO 把這些條件寫成貼在白板上的黃色便條紙,和大家逐條對齊語意。

QA 提出關鍵觀點:

「這些條件聽起來合理,但要怎麼驗證它們?我們是不是應該也討論『會發生什麼事』?」

於是團隊自然地進入第三層:撰寫驗收測試。

C. 驗收測試(Acceptance Test)

由 QA 撰寫初版 Gherkin 測試,並邀請 RD、PO 進行共筆審查:

Scenario: 儲存不支援的 MasterCard 不應顯示於付款畫面

Given 使用者新增了一張 MasterCard(卡號為 2017 開頭)

When 該使用者進行下一次購票

Then 系統不應顯示該卡於付款方式選單中

Scenario: 成功儲存 VISA 並可用於付款

Given 使用者新增了一張有效的 VISA 卡(卡號為 4556 開頭)

When 使用者下一次購票時進入付款頁面

Then 該卡片應出現在可選擇付款方式中

QA 設計了兩組帳號來跑測試,一組儲存 VISA、一組儲存 MasterCard。工程師根據這些場景設計對應邏輯與錯誤提示。

(3) 團隊互動亮點

這次合作過程中,展現了許多有價值的互動方式:

互動情境 具體行動 效果

開發前釐清語意 PM/PO 用便條紙逐條列出驗收條件,由 QA 確認是否可驗證 減少開發後來回修正與語意誤會

Gherkin 共筆審查 QA 負責草擬測試場景,PM 補充錯誤流程,RD 確認可實作性 測試場景同時涵蓋 happy path 和 edge case

PO 觀測開發畫面 在開發階段,PO 會進會議室看開發畫面、協助對齊驗收條件 即時對焦「這樣算完成嗎?」的問題,少了多次來回驗證

(4) 最終效果與回饋

A. 正面成果:

B. 持續學習:

這個案例不只是技術練習,更是一次團隊學會如何讓需求更有品質、讓測試更有價值的歷程。過程中的三層轉換:

為什麼要做?→ 要做到什麼程度?→ 怎麼知道有做到?

不僅幫助交付成功,也逐漸形塑出一種跨角色共創品質的文化。